提高電泳結(jié)果的條帶分辨率,可以從凝膠制備,、樣品處理、電泳過程控制以及染色檢測等多個環(huán)節(jié)入手,,具體方法如下:

選擇合適的凝膠濃度:不同濃度的凝膠適用于分離不同分子量范圍的生物大分子,。一般來說,分離較小分子量的蛋白質(zhì)或核酸,,需要使用較高濃度的凝膠,;而分離較大分子量的物質(zhì),則適合用較低濃度的凝膠,。例如,,分離分子量較小的寡核苷酸,可選用 12% - 20% 的聚丙烯酰胺凝膠,;分離分子量較大的基因組 DNA,,常使用 0.7% - 1.0% 的瓊脂糖凝膠。

優(yōu)化凝膠聚合條件:凝膠聚合的均勻性對條帶分辨率至關(guān)重要,。要確保聚合試劑的純度和活性,,按照正確的比例配制凝膠溶液,。在聚合過程中,溫度和時間要控制得當(dāng),,通常在室溫下讓凝膠自然聚合,,避免溫度過高或過低導(dǎo)致凝膠孔徑不均勻。同時,,要注意避免凝膠中出現(xiàn)氣泡,,因?yàn)闅馀輹茐哪z的連續(xù)性,影響分子的遷移,。

充分變性和分離:對于蛋白質(zhì)樣品,,在處理時要加入足夠的變性劑(如 SDS)和還原劑(如 β - 巰基乙醇),使蛋白質(zhì)充分變性并打開二硫鍵,,形成線性分子,,以保證其在凝膠中按照分子量大小進(jìn)行分離。對于核酸樣品,,可通過加熱或加入變性劑等方法使其變性,,防止形成二級結(jié)構(gòu)或高級結(jié)構(gòu),影響電泳遷移率,。

控制樣品濃度和體積:樣品濃度過高會導(dǎo)致條帶拖尾,、分辨率降低,而過低則會使條帶信號微弱,。因此,,需要通過準(zhǔn)確的定量方法確定合適的樣品濃度,一般蛋白質(zhì)樣品的上樣濃度在 0.5 - 2 μg/μL,,核酸樣品在 50 - 200 ng/μL 較為合適,。同時,上樣體積也不宜過大,,以免超過樣品槽的容量或使條帶過度擴(kuò)散,,一般不超過樣品槽體積的 2/3。

選擇合適的電泳緩沖液:不同的電泳體系需要使用相應(yīng)的緩沖液,,以維持穩(wěn)定的 pH 值和離子強(qiáng)度,。例如,SDS - PAGE 電泳常用 Tris - 甘氨酸緩沖液,,其 pH 值為 8.3 左右,,能保證蛋白質(zhì)在電泳過程中帶有穩(wěn)定的負(fù)電荷。緩沖液的離子強(qiáng)度也會影響電泳效果,,離子強(qiáng)度過高會產(chǎn)生大量熱量,導(dǎo)致凝膠變形,;過低則會使電泳速度減慢,,條帶擴(kuò)散,。

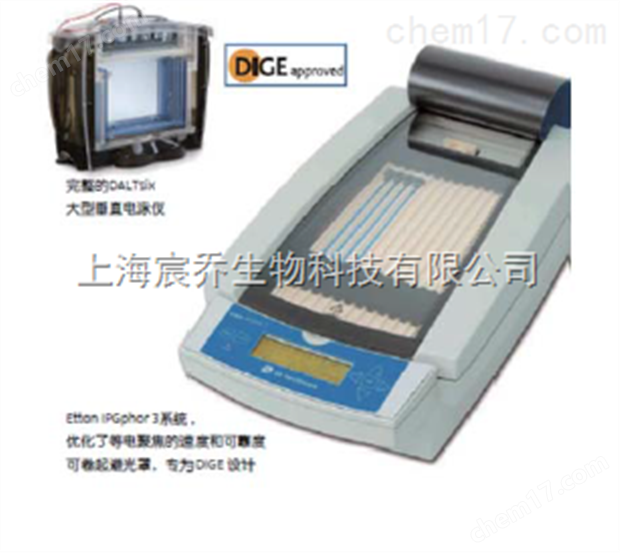

優(yōu)化電泳參數(shù):包括電壓、電流和電泳時間等,。在電泳開始時,,可以采用較低的電壓或電流,使樣品在凝膠中緩慢進(jìn)入并分布均勻,,然后再逐漸升高電壓或電流,,以提高分離速度。但要注意避免電壓或電流過高,,導(dǎo)致條帶變形或過熱,。電泳時間要根據(jù)樣品的分子量大小和凝膠的長度來確定,一般來說,,分子量較小的樣品需要較短的電泳時間,,而分子量較大的樣品則需要較長的時間,以保證不同分子量的物質(zhì)能夠充分分離,。例如,,在分離分子量為 10 - 100 kDa 的蛋白質(zhì)時,通常在 100 - 150 V 的電壓下電泳 1 - 2 小時,。

選擇合適的染色方法:根據(jù)樣品的類型和檢測目的選擇合適的染色劑,。例如,考馬斯亮藍(lán)染色法適用于蛋白質(zhì)的常規(guī)檢測,,靈敏度較高,,能檢測到微克級的蛋白質(zhì);銀染法的靈敏度比考馬斯亮藍(lán)染色法更高,,可檢測到納克級的蛋白質(zhì),,但操作相對復(fù)雜,且成本較高,。對于核酸的檢測,,常用溴化乙錠(EB)染色,它能嵌入到核酸的雙鏈結(jié)構(gòu)中,,在紫外光下發(fā)出熒光,,檢測靈敏度較高,但 EB 具有致癌性,,使用時需注意安全,。也可以選擇一些無毒的核酸染色劑,如 SYBR Green 等,。

優(yōu)化染色和脫色條件:染色時間和溫度要適當(dāng),,一般考馬斯亮藍(lán)染色需要將凝膠浸泡在染色液中 1 - 2 小時,在室溫下進(jìn)行即可,。染色后需要進(jìn)行脫色處理,,以去除背景顏色,,使條帶更加清晰。脫色液通常為含有乙醇和乙酸的水溶液,,脫色時間可能需要數(shù)小時甚至過夜,,期間要更換幾次脫色液,直到背景顏色較淺,,條帶清晰為止,。對于銀染和 EB 染色等,也需要按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行染色和脫色處理,,以獲得最佳的檢測效果,。

手機(jī)版

手機(jī)版 化工儀器網(wǎng)手機(jī)版

化工儀器網(wǎng)手機(jī)版

化工儀器網(wǎng)小程序

化工儀器網(wǎng)小程序

官方微信

官方微信 公眾號:chem17

公眾號:chem17

掃碼關(guān)注視頻號

掃碼關(guān)注視頻號

采購中心

采購中心