您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|

您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|

當(dāng)前位置:上海香川電子衡器有限公司>>公司動態(tài)>>“見死不救”要立法懲治嗎

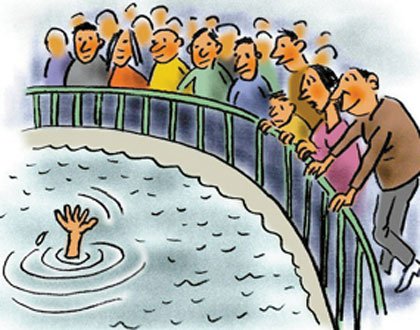

2歲女童小悅悅被車碾過,18路人見死不救,,監(jiān)控錄像以及網(wǎng)絡(luò)的力量讓這起慘案深深地刺痛了國人的心靈,。隨著小悅悅傷情的惡化,,越來越多的人開始斥責(zé)路人的冷漠,,哀嘆社會道德的滑坡,每個人都在思索慘案發(fā)生的原因,,以及可能的解決方案,。

而在制度的力量深入人心的今天,立法懲罰“見死不救”,,成為不少人的想法,。不僅廣東*發(fā)布信息問計于民,,征求立法懲罰“見死不救”的意見,很多律師,、媒體等也表示希望推動立法,。盡管也有許多人對用刑罰手段解決道德問題不以為然,但這次媒體報道中,,普遍都提到這是參照德國,、法國等發(fā)達(dá)國家的做法,那么,,這外國的經(jīng),,到底是不是解決“冷漠”問題的良方?

用“見死不救罪”治路人冷漠,?

用“見死不救罪”治路人冷漠,?2011-10-20 第 1846 期

各國的“見死不救罪” 各國的“見死不救罪” 大陸法系:普遍設(shè)有“見死不救罪” “見死不救”,在更大的層面上叫做“見危不助”,。目前,,在刑法典中規(guī)定見危不助罪的國家主要集中于歐洲大陸。歐洲共有41個國家和地區(qū),,據(jù)學(xué)者統(tǒng)計,有超過20個國家規(guī)定了見危不助罪,。 例如,,《法國新刑法典》第二編“侵犯人身罪”第3 章“置人于危險罪”第3節(jié)“阻撓采取救助措施以及怠于給予救助罪”第223-6條規(guī)定:任何人能立即采取行動阻止侵犯他人人身之重罪或輕罪發(fā)生,且這樣做對本人或第三人并無危險時,,而故意放棄此種行動的,,處5年監(jiān)禁并科75000歐元罰金。 《德國刑法典》第28章“危害公共安全的犯罪”第323條c(不進(jìn)行急救):意外事故,、公共危險或困境發(fā)生時需要急救,,根據(jù)行為人當(dāng)時的情況急救有可能,尤其對自己無重大危險且又不違背其他重大義務(wù)而不進(jìn)行急救的,,處1年以下自由刑或罰金,。 《芬蘭刑法典》第21章“侵害生命與健康罪”第15條不予救助:凡明知他人處于致命的危險或者喪失健康的嚴(yán)重危險之中,但并未給予或促成救助,,鑒于行為人的選擇自由和當(dāng)時的狀況,,該救助是能被合理期待的,以不予救助罪論處,,處以罰金或者6個月以下的監(jiān)禁,。 很明顯,這些刑法條文確實是針對“見危不助”的,。然而,,人們通常的理解里,,刑法的目的是禁惡,而并非引人向善,,刑法針對的,,通常是特定主體違反了法律所不允許的行為。雖然,,刑法上也有“不作為犯”的說法,,但這是因為特定人群有其應(yīng)該做的義務(wù),對于一般的人來講,,“見危不助”明明是一個道德問題,,怎么能用刑法來規(guī)范呢? 不過,,歐洲的法學(xué)家們認(rèn)為,,在現(xiàn)代社會,國家的任務(wù)不是懲罰一種不道德的思想觀點,,而是要懲罰“對個別成員或法律共同體造成危害或危險的行為”,。認(rèn)為見危不助有害,是因為不進(jìn)行救助會使傷者失去獲救的可能,。因此,,“延誤成功避免危害的實際機(jī)會”便是立法懲罰見危不助行為的“刑事基礎(chǔ)”。 | ||

| http://www.shxcltd.com/ | ||

| 英美法系:也存在“惡撒瑪利亞人法” 對于更為崇尚個人自由的美國,,歐洲大陸國家對見死不救等行為的犯罪化立法也引起了關(guān)注,。但真正推動美國人立法來懲處見危不助的,同樣是小悅悅被碾,、路人漠視這樣的案子—— *個是1964年紐約皇后大道凱瑟琳·吉諾維斯謀殺案,。她在一段時間內(nèi)被人連刺數(shù)刀。調(diào)查者發(fā)現(xiàn),,有38名鄰居聽到了她的呼叫聲,,或者甚至是看到了襲擊場景。但是沒有人采取行動去幫助她,。 第二個是1983年,,在馬薩諸塞州新貝德福德酒吧中,一位婦女被群奸,。情況又是如此,,沒有人幫助這個婦女,即使許多客人都目睹了罪行,。只有當(dāng)她赤裸著跑向街道時,,才有一個人報了警。 為此,明尼蘇達(dá)州,、馬薩諸塞州,、羅德島州、威斯康星州和夏威夷州都通過法律規(guī)定人們有義務(wù)提供某種緊急救助,,與鼓勵“見義勇為”的“好撒瑪利亞人法”相對,,這些規(guī)定不許“見死不救”的法案,被稱做“惡的撒瑪利亞人法”,。但這樣的法案僅有少數(shù)州推行,,未發(fā)展到全國。大多數(shù)美國人堅持認(rèn)為,,非特殊情況,,人們不負(fù)刑法上的作為義務(wù);道德義務(wù)并不必然產(chǎn)生相應(yīng)的法律義務(wù),,即使他人正面臨生命或健康危險,,即使救助行為不會給救助者或他人帶來任何損害或危險。 | ||

| 如果中國引進(jìn)“見死不救罪”或“惡的撒瑪利亞人法”,會有什么后果,? | ||

小悅悅被碾事件中的冷漠路人 小悅悅被碾事件中的冷漠路人 先看一個概率問題:網(wǎng)上真有那么多“好人”嗎,? 在前幾天今日話題“如果你在現(xiàn)場會怎么做(請說真心話) ”的調(diào)查中,18%的網(wǎng)友選擇了“走開”,,82%的網(wǎng)友選擇了“施救”,。按這個概率,連續(xù)18個人選擇“走開”的幾率是多少呢,?答案約等于4乘以10的負(fù)14次方,一個可以忽略不記的數(shù)字,。那么,,是不是這次事發(fā)地廣佛五金城一帶的人確實普遍比一般人冷漠呢?其實,,即便數(shù)據(jù)顛倒過來,,82%的人選擇“走開”,連續(xù)18個人選擇“走開”的幾率又是多少,?答案是不到3%,,仍是一個可忽略的小概率事件。 但是,,小悅悅被碾過以后,,連續(xù)18個人無動于衷走開的事確確實實發(fā)生了,原因何在?難道投票選擇“施救”的人都非常虛偽,? | ||

| http://www.shxcltd.com/ | ||

| 為什么中國人不愿意施救:不能用來定罪的各種解釋 或許有些投“施救”的人說的不是真心話,,但對于絕大多數(shù)人來說,投“施救”一票肯定是出于真心的——無非是打個,,也算施救了,,做這種好事何難之有?但“18個路人漠然走開”的事情既然真的發(fā)生了,,那可以肯定,,這些投“施救”的好人,換到當(dāng)時的場景未必就不會走開,。 事實上,,確實存在這些可能,正如這幾天為18路人辯護(hù)的理由——部分人可能確實沒有看到小悅悅,,部分人看到了小悅悅但沒搞清楚狀況,,部分人則是想施救但卻因為太多血感到害怕甚至忘了打120,部分人則可能是在想要施救或者打的瞬間想到了彭宇案——猶豫那一下,,身子就過去了,,有些人自稱追悔莫及。 可以給出的解釋還有很多,。從社會學(xué)角度來看,,中國人家庭意識強(qiáng),社會意識薄弱,,邊緣地帶社群,、社區(qū)沒建立起來,熟人社會向陌生人社會轉(zhuǎn)變過程中人們之間信任度低,;從心理學(xué)角度看,,在行人往來穿梭的街頭,出現(xiàn)了旁觀者效應(yīng)——“別人都沒伸手,,我為什么要伸手,?”“總會有人去救,不必我來”——這一效應(yīng)往往被用來解釋上述的1964年紐約謀殺案,。此外,,還有心不在焉、心事滿懷等等種種可能的解釋,。 在此情況下,,如何追究這18位路人“見死不救”的責(zé)任?盡管我們可以肯定這18個人中存在嚴(yán)重的冷漠現(xiàn)象,,但要認(rèn)定某位路人確實是因為冷漠而不是什么別的原因走開,,取證將十分困難,。就此將這些路人判刑是難以想象的。 | ||

| http://www.shxcltd.com/ | ||

| 事實上,,即使做出嚴(yán)格限定,,“見危不助”入刑在歐美仍引起極大爭議 比起中國的情況,歐美的社會發(fā)展程度較高,,人們之間的信任程度高,,人的認(rèn)知、技術(shù)能力也較高,,也未受過“彭宇案”荒唐判決的影響,,用“見危不助”入刑來規(guī)范人們的行為確實比在中國要合適。 但是,,即便各國普遍對“見危不助罪”的規(guī)定非常嚴(yán)格,,要滿足種種限定條件,“見危不助”入刑在歐美仍引起極大爭議,。 曾經(jīng)有過這樣的例子,,在德國,有位女士駕車郊游,,遇一歹徒假扮受傷者躺于路旁,,待該女士停車來救時,歹徒一躍而起將其挾至樹林中強(qiáng)奸,。在案發(fā)后,,很多人同情該女士,主張以后路遇傷員不必搭救,,以防受騙受害,。這種案例的出現(xiàn),自然會讓“見危不助罪”引起爭議,。 從統(tǒng)計的角度來看,,在實際判決的案件數(shù)量上,在德國,,見危不助罪的規(guī)定在實踐中的意義并不顯著,,據(jù)調(diào)查,在現(xiàn)實中,,沒有提供緊急援助——即違反“見危不助罪”的案例遠(yuǎn)比判了“見危不助罪”的案例要多,。 另外,,曾經(jīng)有一項調(diào)查結(jié)果顯示,,在存在“見危不助罪”的德國,認(rèn)為法律不應(yīng)該干預(yù)人們的行為,,而應(yīng)將是否提供緊急救助留給人們自己的良心去做決定的人數(shù)比率竟然占到42%,,在澳大利亞為62%,在美國則為75%;與此相對,,德國支持以監(jiān)禁刑罰來處罰違反法律者的人數(shù)比率僅占22%,,澳大利亞占15%,美國僅有2%,。 這足以說明,,讓“見危不助”入刑在歐美也是有極大爭議的。 | ||

| http://www.shxcltd.com/ | ||

| 懲罰見死不救更可能會導(dǎo)致“每個人都躲遠(yuǎn)點” 早在1983年,,美國法學(xué)家伍茲列就指出,,見危不助刑事立法的結(jié)果可能是人們會通過各種途徑來減少自己成為潛在救助者的機(jī)會,比如避免到容易發(fā)生需要緊急救助的場合,、地點等,。從經(jīng)濟(jì)學(xué)理性人的角度來看,這無疑是一個卓見,。 想象一下在中國宣布要懲罰“見死不救”會有什么后果吧——中國人為此可以一改喜歡扎堆看熱鬧的劣根性,,遇事躲著走、不湊熱鬧,,以免牽扯太多麻煩——真要有什么人出意外了,,人們都躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的,連看看情況再做打算的可能性都大大降低,。要是真從“每個人都躲遠(yuǎn)點”見死不救”變成“每個人都躲遠(yuǎn)點”,,這就違背立法的初衷了。 | ||

請輸入賬號

請輸入密碼

請輸驗證碼

以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),,化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,。

溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。